2024年1月18日凌晨两点钟,正是人们熟睡的时候,东林祖庭和净土苑大寮内熬粥的师父、义工们已经忙活出了一身汗。精选细选的谷物、干果,有的要先浸泡,有的要先蒸熟,再根据食材们各自的因缘,瞄准适当的时机投入锅中。灶火烧得正旺,用铁锹一样的大铲子搅拌搅拌,十几种食材在锅里咕嘟咕嘟,交融出一种闻起来很包容、很吉祥的香气。那是我们今年的腊八粥。

早上6点,在天隆素香素食餐厅门口,东林寺的师父们已经准备好了粥和碗。紧接着,在祖庭和净土苑的山门口也开始传递这一份温暖。

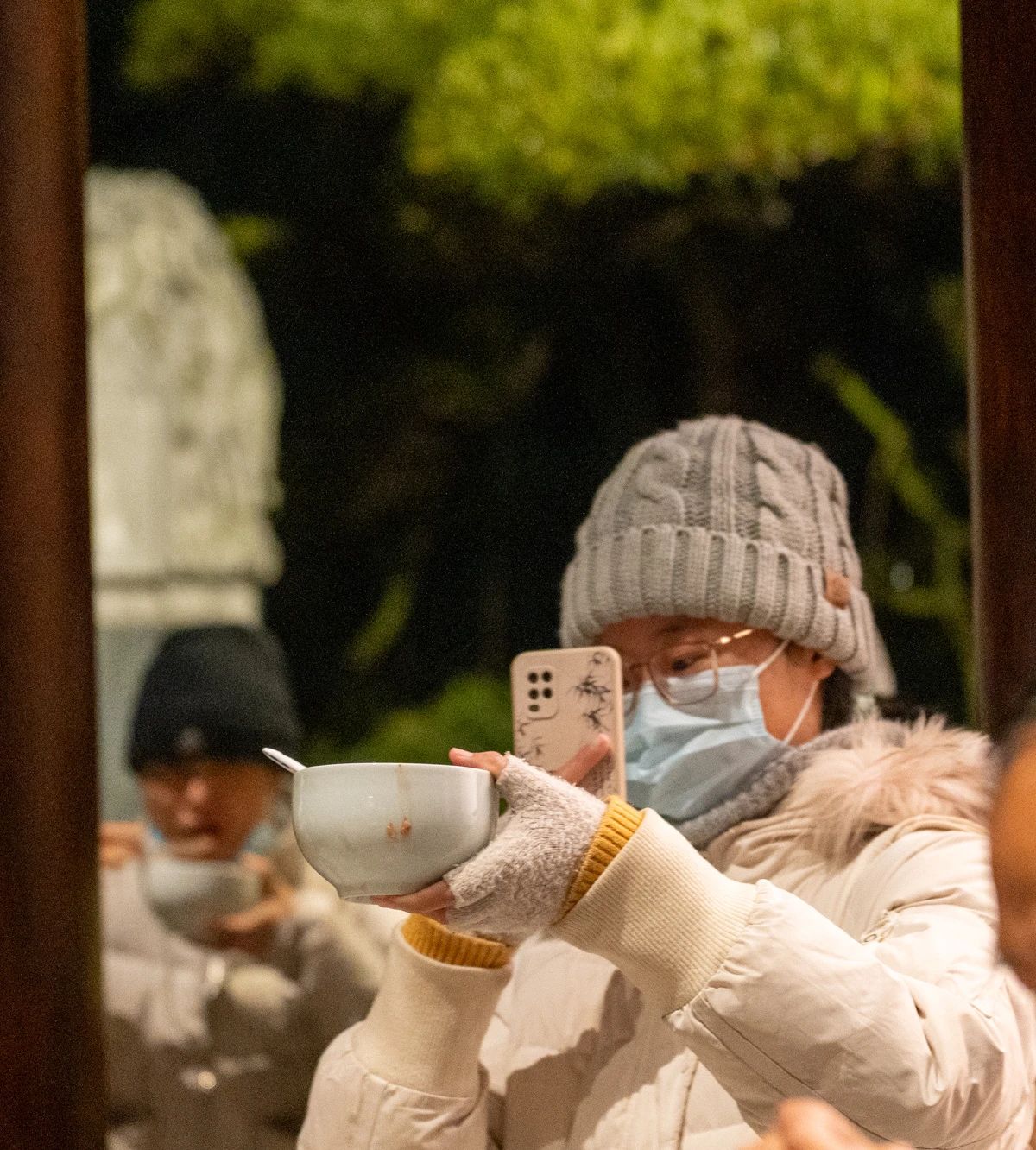

天还没亮,就已经有人顶着冬雨举着伞在祖庭山门口排起队了,顾不上踩湿的鞋子,谁也不想错过这一碗吉祥的“佛粥”。

伴随着本师释迦牟尼佛的圣号,暖黄的灯光照着,山门内外一群忙着施粥和忙着喝粥的人,热热闹闹,是最早的年味。捧着粥,手先暖,喝下肚,瞬时驱散了冬雨的寒意,心里也暖了。

天隆素香素食餐厅将餐厅开放,让来喝粥的人都有暖和的地方坐着,安心慢慢享用。天越来越亮,领粥的队伍越排越长,五颜六色的雨伞增添喜悦气氛,喝到粥的人们脸上露出甜甜的笑容,送粥的人怎么都不嫌累。

腊八,是民间和佛门都会过的节日,民间的“腊八节”,是佛门的“释迦牟尼佛成道日”。而喝腊八粥的习俗正是从佛教传入民间的,在宋朝就已经普及。《东京梦华录》中有记载:“十二月初八日,大寺作浴佛会,并送七宝五味粥与门徒,谓之腊八粥。都人是日各家亦以果子杂料煮粥而食也。”

那么“腊八粥”和释迦牟尼佛有什么关系呢?

两千五百多年前,古印度的迦毗罗卫国,一位尊贵的释迦族王子乔达摩·悉达多,因见众生深受生老病死等苦的逼迫而舍弃王位出家修道。成道之前,太子在雪山进行了极为刻苦的训练,每天只吃一麻一麦,整整六年,他已骨瘦如柴,奄奄一息。太子自觉到过分的苦行并不能获得生命的解脱,于是便放弃了苦行,接受了牧女的供养的乳糜。食之恢复体力,而后在菩提树下端坐,夜睹明星,于农历腊月初八悟道成佛。

所以后来每逢农历腊八,寺院仿效牧羊女供乳糜的典故,用香谷和果实等多种食材煮粥供佛,并施送于善男信女,以缅怀纪念本师成道,此粥即称“腊八粥”,又称“佛粥”。

喝粥还有很多的好处,《本草纲目》称,食粥可以益气、生津、养脾胃、治虚寒。早斋念供养偈时,我们会说:“粥有十利,饶益行人,果报无边,究竟常乐。”粥有十利,究竟是哪十利呢?

《三藏法数》中说“粥十利”的概念出自《摩诃僧祇律》。佛在舍卫城时,难陀母以粥奉世尊。由是,佛听比丘,从今日后许食粥,以粥有十利故。尔时世尊即说偈曰:持戒清净人所奉,恭敬随时以粥施。十利饶益于行者,色力寿乐辞清辩,宿食风除饥渴消,是名为药佛所说。欲生人天常受乐,应当以粥施众僧。可见佛将粥的利益概括为“色力寿乐辞清辩,宿食风除饥渴消”两句,《三藏法数》据此将十利分别解释:

粥有十利

一、资色

谓资益身躯,颜容丰盛,故云资色。

二、增力

谓补益尪羸,增长气力,故云增力。

三、益寿

谓补养元气,寿算增益,故云益寿。

四、安乐

谓清净柔软,食则安乐,故云安乐。

五、辩说

谓滋润喉吻,论议无碍,故云辩说。

六、除风

谓调和通利,风气消除,故云除风。

七、消宿食

谓温暖脾胃,宿食消化,故云消宿食。

八、辞清

谓气无凝滞,辞辩清扬,故云辞清。

九、除饥

谓适充口腹,饥馁顿除,故云除饥。

十、消渴

谓喉吻洁润,渴想随消,故云消渴。

不光有粥喝,每年东林寺都会送前来喝粥的人每人一个瓷碗——“腊八碗”,碗上写着“茹素念佛”,好像释迦本师拍了拍我们的头,对着我们殷勤劝导。此四字平实中蕴含真意,若能常常思维,信受奉行,我们得到的利益,要比一碗粥多上无量无数倍。

一碗粥,盛满了春夏秋冬,盛满了阳光雨露,盛着耕农的勤劳,三宝的祝愿......一碗粥都能包含万物,一句佛号可以包含佛的所有功德,虽然很难想象,但并不难相信啊。我们若能听佛的教导,诸恶莫作,众善奉行,老实念佛,才是真正不负佛恩,不负自己的生命了。

喝过粥,再去绕一绕佛塔,在神运宝殿虔诚礼拜释迦本师,默默感恩本师愿度秽土众生,更教我们念佛一法,心中更觉欢喜圆满。这样,胃里装着粥,手里捧着碗,心中充满感恩的回家,仿佛装了满满一大碗祝福。

祝愿大家腊八吉祥,今年会过个好年,来年也会平安喜乐,善愿成就。

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛